Asratillah (Direktur Profetik Institute)

Penjarahan dan representasinya

Sambil mamandang sendu langit senja, anak bungsu saya yang sementara duduk di bangku TK melontarkan pertanyaan tak terduga, “pak apa itu penjarahan ?” Lalu saya pun menjawab seadanya dan sesederhana mungkin, menginngat lantunan sholawat tahrim sudah terdengar dari pengeras suara masjid. Selepas magrib, saya membuka gadget dan mencoba menulusuri beberapa pemberitaan “penjarahan” beberapa rumah pejabat, yang kabarnya sampai ke telinga anak bungsu saya.

Dini hari 31 Agustus 2025, malam yang gelap namun tegang, kediaman beberapa pejabat negara di sekitar Jabodetabek diserbu oleh massa. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro menjadi salah satu sasaran utama. Aksi penjarahan berlangsung dalam dua gelombang, sekitar pukul 01.40 WIB dan 03.00 WIB .

Dalam video yang tersebar luas, terlihat remaja–yang sebagian memakai masker–membawa pulang barang-barang bagai oleh-oleh, mulai dari lukisan, piring, lemari, sound system, standee Lionel Messi dan Kylian Mbappé, perhiasan, panci hingga ring basket . Suasana menjadi makin absurd ketika ada kesaksian tentang drone yang terbang di atas lokasi, serta suara kembang api yang diduga jadi aba-aba tanda mulainya aksi.

Bukan hanya Sri Mulyani, beberapa anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Surya Utama (alias Uya Kuya), serta rumah lainnya juga ikut dijarah . Aksi ini akhirnya menyedot perhatian nasional dan bahkan media asing, yang mempertanyakan bagaimana penjarahan sedemikian terorganisir dapat terjadi dalam waktu singkat, serta menghilangnya fitur TikTok Live di Indonesia yang sempat diblokir saat itu .

Beberapa kriminolog pun mengamati bahwa yang memprihatinkan bukan sekadar penjarahan, tapi ketiadaan “fungsi kesisteman”—penjagaan keamanan (Kamtibmas) oleh polisi—yang idealnya mencegah kerusuhan eskalatif seperti ini. Fenomena ini cepat diberi label oleh media dan aparat sebagai “penjarahan”.

Kata itu bergegas memenuhi headline media. Seolah-olah istilah ini sudah menunggu di ambang pintu, siap dilekatkan pada siapa saja yang mengambil barang tanpa hak dalam suasana kacau. Penjarahan dipersepsikan sebagai perbuatan liar, brutal, tak bermoral. Publik pun, melalui tayangan berulang, menginternalisasi imaji bahwa para pelaku adalah wajah anarki itu sendiri.

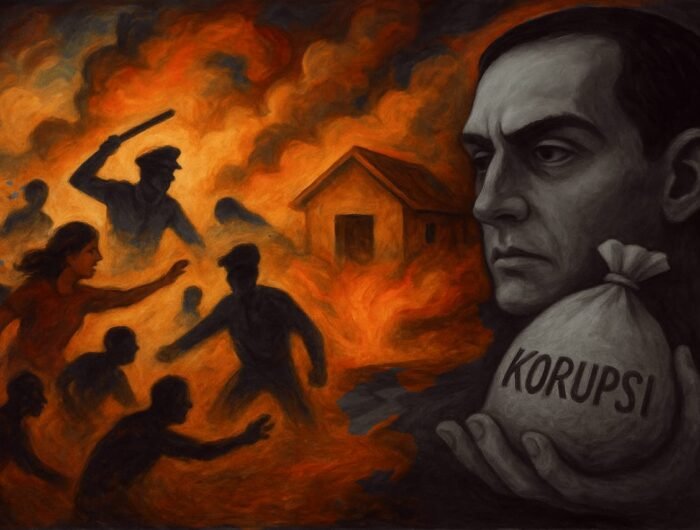

Terlepas dari adanya kemungkinan pihak tertentu yang mengorganisir penjarahan untuk semakin memperkeruh situasi, publik kembali diingatkan pada ironi lama. Para pejabat yang korup, yang mengangkut dana bansos, mengutak-atik anggaran proyek, atau mempermainkan sumber daya negara, jarang sekali disebut “penjarah”. Mereka disebut “koruptor”. Kata yang terdengar lebih rapi, administratif, dan legalistik. Seakan kejahatan mereka (koruptor) berbeda secara ontologis dari aksi massa yang menyeret barang-barang rumah pejabat.

Fenomena ini menyingkap satu hal, bahasa tidak pernah netral. Ia adalah arena perebutan makna, yang di dalamnya terselip relasi kuasa antara elite dan rakyat. Kata penjarahan digunakan untuk mengatur persepsi publik, menempatkan siapa yang dianggap “kriminal brutal” dan siapa yang cukup disebut “pelanggar hukum”. Di sinilah letak persoalan, bahasa berperan aktif dalam mempertahankan ketimpangan sosial-politik.

Antara “kejahatan rakyat” dan “kesalahan elit”

Media menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk framing ini. Saat menulis tentang peristiwa perusakan rumah pejabat, media memilih diksi yang tegas, seperti “penjarahan”, “perusakan”, dan “anarkis”. Pilihan kata ini tidaklah netral, melainkan sarat dengan muatan ideologis.

Dalam perspektif analisis wacana kritis, kata “penjarahan” mengandung unsur moralitas dan kriminalitas yang tinggi. Ia menempatkan pelaku sebagai pihak yang “jahat” dan tidak beradab, sekaligus menutup ruang untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya.

Ambil contoh, berita Kompas.com tanggal 28 Agustus 2025 yang memuat judul: “Rumah Anggota DPR Dirusak Massa, Polisi Sebut Aksi Penjarahan Terjadi”. Dalam kalimat ini, istilah “penjarahan” langsung digunakan tanpa tanda kutip, seakan kebenarannya sudah absolut. Pembaca diarahkan untuk menerima narasi bahwa massa adalah pelaku kejahatan murni.

Berbeda halnya ketika media menulis tentang kasus korupsi besar. Misalnya, pemberitaan Tempo.co terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan hanya menggunakan istilah “dugaan penyelewengan” atau “penyalahgunaan anggaran”, jauh lebih lunak ketimbang label “penjarahan” yang disematkan pada warga biasa.

Fairclough mengingatkan bahwa bahasa media tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi juga membentuknya. Pada level teks, pilihan diksi semacam ini memperlihatkan bagaimana ideologi bekerja secara halus dalam bahasa. Sementara pada level praktik diskursif, jurnalis berada dalam tekanan institusi media, kepentingan pemilik modal, dan bahkan relasi kuasa dengan aparat.

Itulah sebabnya istilah “penjarahan” muncul cepat dalam konteks rakyat yang marah, tetapi istilah “penjarahan negara” untuk menyebut korupsi miliaran rupiah jarang sekali digunakan. Lebih jauh lagi, praktik sosial yang melingkupi media turut memperkuat relasi kuasa yang timpang. Media arus utama masih cenderung memosisikan pejabat sebagai figur yang harus dilindungi reputasinya, sedangkan rakyat marah dilabeli sebagai ancaman bagi ketertiban.

Dengan demikian, media tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan juga menginternalisasi struktur sosial yang membedakan secara tajam antara “kejahatan rakyat” dan “kesalahan elite.” Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kita bisa menggunakan perangkat Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough dan Michel Foucault.

Fairclough, dalam bukunya Language and Power (1989) dan Discourse and Social Change (1992), mengajukan pendekatan tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pertama, pada level teks, kita dapat mengamati pilihan kata, struktur kalimat, dan metafora yang digunakan media. Kata “penjarahan” misalnya, membawa muatan moral yang jauh lebih berat dibanding “korupsi”. Kedua, pada level praktik diskursif, kita melihat bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Media dalam hal ini tidak netral, tetapi beroperasi dalam ekosistem politik, ekonomi, dan kepentingan pemilik modal. Ketiga, pada level praktik sosial, kita memahami bahwa penggunaan kata tertentu terkait dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Label “penjarah” yang disematkan kepada rakyat merupakan refleksi dari relasi kuasa antara negara, media, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Michel Foucault, melalui karyanya Discipline and Punish (1975) dan The Archaeology of Knowledge (1969), mengingatkan bahwa wacana adalah medium utama bagi operasi kekuasaan. Kekuasaan, menurut Foucault, tidak hanya hadir melalui represi fisik, tetapi juga melalui produksi pengetahuan. Wacana tidak semata merepresentasikan kenyataan, melainkan menciptakan kenyataan itu sendiri.

Ketika media menyebut rakyat sebagai “penjarah”, ia tidak sekadar menamai suatu tindakan, tetapi sekaligus membentuk pengetahuan sosial tentang siapa yang dianggap kriminal dan siapa yang berhak memegang otoritas moral. Label “penjarah” berfungsi mendisiplinkan tubuh-tubuh warga, mengkriminalisasi ekspresi kemarahan sosial, dan sekaligus mengukuhkan posisi pejabat sebagai pihak yang sah untuk dilindungi.

Dalam kerangka Foucault, bahasa bukanlah cermin yang netral, melainkan instrumen kekuasaan yang membentuk subjek. Wacana media yang mengulang kata “penjarah” pada akhirnya menghasilkan apa yang ia sebut sebagai “rezim kebenaran”, sebuah tatanan pengetahuan yang membuat sebagian orang dianggap bersalah bahkan sebelum pengadilan memutuskan.

Sementara sebagian lain tetap memperoleh legitimasi meski merampas hak rakyat dengan cara yang lebih halus melalui korupsi. Dengan demikian, wacana tidak hanya sekadar narasi, melainkan medan strategis di mana kekuasaan bekerja secara subtil dan terus-menerus.

Reapropriasi bahasa

Fenomena ketimpangan dalam penggunaan istilah “penjarahan” bukan hanya perkara bahasa, melainkan juga perkara kuasa. Dengan menganggap sebagian warga sebagai “penjarah” sementara menghaluskan korupsi sebagai “penyalahgunaan wewenang” atau “pelanggaran etika”, media telah ikut memperkuat struktur ketidakadilan dalam wacana publik.

Karena itu, melawan bias ini membutuhkan strategi yang melibatkan masyarakat sipil dan akademik sebagai kekuatan tandingan. Bagi masyarakat sipil, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melakukan reapropriasi bahasa, mengambil alih istilah yang selama ini digunakan secara timpang dan membalikkan maknanya. Reapropriasi ini bukan sekadar permainan kata, melainkan tindakan politik simbolik.

Bahasa yang selama ini dipakai untuk menstigma rakyat kecil dapat dibalik menjadi senjata untuk mengungkap ketidakadilan yang dilakukan elit. Misalnya, ketika media dengan cepat menyebut tindakan warga miskin mengambil beras dari gudang Bulog sebagai “penjarahan”, maka masyarakat sipil dapat menyoroti bagaimana praktik korupsi dana bansos justru adalah bentuk “penjarahan hak rakyat” yang lebih sistematis, terencana, dan berdampak luas.

Strategi ini sejalan dengan pandangan Pierre Bourdieu tentang “kekuasaan simbolik”, di mana dominasi tidak hanya hadir lewat kekuatan fisik atau ekonomi, tetapi juga melalui bahasa dan kategori berpikir yang diterima begitu saja oleh masyarakat.

Dengan mengintervensi bahasa, masyarakat sipil berusaha meruntuhkan “doxa” atau kebenaran yang dianggap alami. Alih-alih menerima begitu saja bahwa rakyat adalah “penjarah”, masyarakat sipil dapat membalik narasi dengan menunjukkan bahwa justru elit politik dan birokrat koruplah yang lebih pantas disebut demikian.

Praktik reapropriasi ini bisa diwujudkan dalam kampanye-kampanye kreatif, mural di ruang publik, aksi teatrikal, hingga narasi viral di media sosial. Misalnya, poster yang menampilkan pejabat terjerat kasus korupsi bansos dengan caption “Penjarah Sesungguhnya” dapat mengguncang kesadaran publik. Dengan cara ini, masyarakat sipil tidak hanya melawan bahasa dominan, tetapi juga membangun kosakata baru yang lebih adil dan membebaskan.

Sementara itu, masyarakat akademik memiliki tanggung jawab untuk membongkar secara sistematis relasi kuasa dalam bahasa. Melalui penelitian kritis, publikasi, esai, hingga forum diskusi, akademisi dapat menyingkap bagaimana istilah “penjarahan” dimonopoli untuk melabeli rakyat kecil, namun dihaluskan saat menyinggung pejabat berkuasa. Dengan pendekatan seperti Critical Discourse Analysis akademisi dapat menyajikan kerangka konseptual yang memperlihatkan bias ini sekaligus menawarkan narasi alternatif.

Dengan demikian, bahasa tidak lagi dibiarkan sebagai instrumen dominasi, melainkan direbut sebagai medium emansipasi. Foucault mengingatkan bahwa wacana selalu menjadi medan pertarungan. Maka, melawan ketidakadilan bahasa berarti juga melawan ketidakadilan sosial. Dengan menegaskan korupsi sebagai “penjarahan” yang sesungguhnya, publik dapat menggeser relasi kuasa yang timpang menuju ruang wacana yang lebih egaliter dan transformatif.

Comment