Pintu yang terlambat kita buka

Cerita tentang YBR, Seorang anak berusia 10 tahun dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tidak bermula dari kematian. Ia bermula dari keseharian yang luput dari hiruk pikuk percakapan kita akan isu-isu besar (IHSG, Border Of Peace, dan semacamnya).

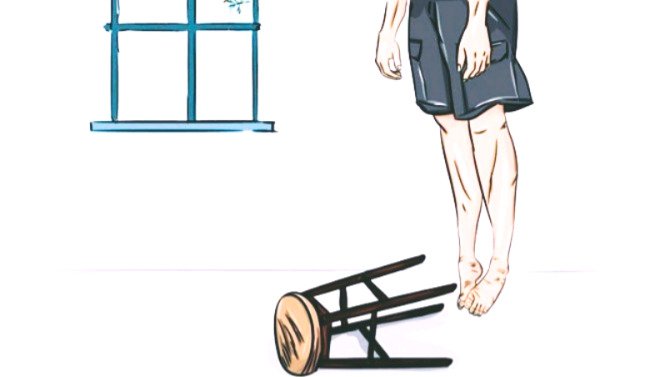

Seorang siswa kelas IV sekolah dasar yang menurut berbagai laporan, menghadapi tekanan ekonomi keluarga, kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, dan lingkungan sosial yang mungkin tidak menyediakan ruang aman bagi kegelisahannya. Ketika tubuhnya ditemukan tergantung, publik baru membuka pintu empati, pintu yang mungkin sudah lama diketuk oleh tanda-tanda kecil yang tak terbaca.

Narasi media menyebut beberapa faktor yang saling berkelindan, dugaan pungutan biaya sekolah sekitar Rp1,2 juta per tahun, kondisi ekonomi keluarga yang berat, serta keterbatasan akses pada dukungan psikososial. Tidak ada penyebab tunggal; bunuh diri hampir selalu merupakan simpul dari berbagai tekanan yang bertemu dalam satu titik rapuh.

Di sini, tragedi YBR tidak berdiri sendiri. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat setidaknya 26 kasus bunuh diri anak di Indonesia. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi justru menjadi alarm keras karena melibatkan kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan dasar.

Tren nasional memperlihatkan peningkatan yang konsisten. Data kepolisian yang dikutip Kementerian Kesehatan mencatat kematian akibat bunuh diri meningkat menjadi sekitar 1.350 kasus pada 2023, naik signifikan dari 826 kasus tahun sebelumnya. Bahkan berbagai analisis memperingatkan bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena underreporting, stigma sosial membuat banyak keluarga memilih menyembunyikan penyebab kematian.

Ketika statistik dibaca sebagai angka-angka yang berdiri sendiri, kita kehilangan konteks. Tetapi ketika angka dipahami sebagai cerita kolektif, pola mulai terlihat. Misalnya, laporan BRIN menunjukkan bahwa hampir separuh kasus bunuh diri dalam satu dekade terakhir melibatkan kelompok usia remaja. Artinya, generasi muda Indonesia menghadapi tekanan yang tidak bisa lagi dianggap sporadis.

Kasus YBR mengingatkan kita pada serangkaian tragedi serupa dalam sepuluh tahun terakhir, di mana faktor kemiskinan struktural, tekanan pendidikan, dan minimnya perlindungan sosial muncul sebagai latar belakang. Pada 2017, kasus seorang pelajar berinisial MR di Gunungkidul dilaporkan bunuh diri dengan dugaan tekanan ekonomi keluarga.

Tahun 2020, seorang remaja berinisial AN di Lombok ditemukan meninggal setelah diduga tidak mampu melanjutkan sekolah akibat biaya pendidikan. Tahun 2023, seorang pelajar berinisial RS di Jawa Tengah menjadi sorotan setelah bunuh diri dan meninggalkan catatan yang menyinggung tekanan ekonomi keluarga. Kasus-kasus ini tidak identik, tetapi memiliki benang merah.

Secara statistik, masalah ekonomi memang menjadi faktor signifikan. Laporan kepolisian menunjukkan bahwa sekitar 31,9 persen kasus bunuh diri memiliki korelasi dengan masalah ekonomi. Angka ini menempatkan dimensi struktural sebagai variabel yang tidak bisa diabaikan.

Namun, statistik hanya memberi kerangka; realitas sosial jauh lebih kompleks. Banyak kasus bunuh diri anak tidak semata-mata karena kemiskinan absolut, tetapi karena kemiskinan relasional, seperti perasaan tertinggal, malu, atau tidak mampu memenuhi standar sosial yang dianggap normal.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, biaya sekolah yang secara administratif mungkin dianggap wajar dapat mengeksklusi keluarga miskin. Seorang anak tidak hanya merasakan kekurangan materi, tetapi juga kehilangan rasa martabat.

Inilah yang membuat tragedi YBR terasa seperti cermin yang retak, kita melihat refleksi bangsa yang sedang berjuang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial. Indonesia memang menunjukkan berbagai indikator makro yang membaik, tetapi kerentanan mikro sering tersembunyi di daerah periferal, wilayah pedesaan, komunitas marginal, dan keluarga dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental.

Fakta bahwa sebagian besar kasus bunuh diri di Indonesia diperkirakan tidak tercatat secara resmi menunjukkan bahwa kita mungkin belum memiliki sistem deteksi dini yang memadai. Tanpa data yang akurat, kebijakan publik berisiko bekerja dalam kegelapan.

YBR dan kekerasan struktural

John Galtung dalam Violence, Peace, and Peace Research (1969) memperkenalkan konsep “kekerasan struktural” untuk menjelaskan situasi di mana individu menderita bukan karena pelaku kekerasan langsung, tetapi karena struktur sosial yang menghalangi mereka mencapai potensi hidup yang layak.

Kekerasan tak selalu hadir dalam bentuk fisik; ia bisa hadir sebagai kemiskinan yang diwariskan, akses pendidikan yang terbatas, kebijakan yang diskriminatif, atau sistem sosial yang gagal menyediakan perlindungan dasar bagi warganya. Kekerasan struktural bekerja secara diam-diam, tidak ada pelaku yang terlihat jelas, tetapi dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga, kematian YBR tak sekadar tragedi individual, tetapi simptom dari sistem yang gagal. Ketika seorang anak harus memikirkan biaya sekolah, alat tulis, atau kebutuhan dasar sebagai beban yang tak teratasi, struktur sosial telah berubah menjadi medan tekanan yang konstan.

Kekerasan struktural muncul ketika jarak antara potensi manusia dan realitas hidupnya menjadi terlalu besar, dan jarak itu bukan disebabkan oleh pilihan personal, melainkan oleh kondisi sistemik yang membatasi.

Galtung membedakan antara kekerasan langsung (direct violence) dan kekerasan struktural (structural violence). Kekerasan langsung memiliki pelaku yang jelas; sedangkan kekerasan struktural tersembunyi dalam sistem sosial yang dianggap “normal”.

Ketika sekolah tetap meminta biaya tertentu kepada keluarga miskin meskipun ada kebijakan pendidikan gratis, ketika layanan sosial tidak menjangkau keluarga yang paling rentan, atau ketika mekanisme perlindungan anak tidak aktif mendeteksi tekanan sosial-ekonomi yang ekstrem, struktur sosial secara tidak langsung menjadi agen kekerasan.

Dalam perspektif ini, bunuh diri bukan sekadar keputusan individu, tetapi dapat dibaca sebagai hasil dari tekanan struktural yang kronis. Galtung menyebut bahwa kekerasan struktural mengurangi kualitas hidup seseorang secara sistematis, bahkan sebelum kekerasan langsung terjadi. Dengan kata lain, luka telah terjadi jauh sebelum peristiwa tragis itu muncul.

Amartya Sen dalam Development as Freedom(1999) dan Martha Nussbaum dalam Creating Capabilities(2011) menggeser cara kita memahami kemiskinan. Kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan (capabilities) untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan manusia harus diukur melalui apa yang mampu dilakukan dan menjadi oleh seseorang, bukan hanya apa yang dimilikinya.

Jika kita menggunakan perpsektif tersebut, tragedi YBR menunjukkan kegagalan kolektif dalam menyediakan ruang bagi anak untuk berkembang secara bermartabat. Pendidikan seharusnya memperluas kemampuan, bukan menjadi sumber tekanan. Ketika sekolah berubah menjadi simbol beban ekonomi, maka capability anak tersebut tereduksi, ia kehilangan kesempatan untuk merasa aman, dihargai, dan memiliki masa depan yang mungkin.

Nussbaum mengidentifikasi sejumlah capability dasar seperti kehidupan yang layak, kesehatan fisik, integritas emosi, relasi sosial, dan kontrol atas lingkungan sosial. Dalam konteks YBR, beberapa capability ini tampak tergerus secara simultan.

Kemiskinan bukan hanya mengurangi konsumsi, tetapi juga merusak rasa harga diri dan harapan masa depan. Ketika harapan itu runtuh, pilihan yang tersisa menjadi semakin sempit. Di titik ekstrem, dunia terasa seperti ruang tanpa pintu keluar.

Perspektif Capability Approach juga menyoroti perbedaan antara “kesempatan formal” dan “kesempatan nyata”. Negara mungkin menyediakan kebijakan pendidikan gratis secara formal, tetapi jika biaya tersembunyi, jarak geografis, stigma sosial, atau kurangnya dukungan psikososial tetap ada, maka capability anak tidak benar-benar meningkat. Dalam bahasa sederhana, hak yang tertulis tidak selalu menjadi hak yang dialami.

Melihat fenomena ini secara kritis juga berarti menggeser fokus dari pertanyaan “mengapa anak itu melakukan ini?” menuju pertanyaan yang lebih mendasar: “struktur sosial seperti apa yang membuat pilihan hidup terasa begitu sempit bagi seorang anak?” Pertanyaan ini lebih sulit dijawab karena menuntut refleksi kolektif.

Kebijakan yang gagal mendengar

Ada satu paradoks yang sering muncul , negara terlihat hadir secara statistik, tetapi terasa absen dalam pengalaman hidup warga. Anggaran pendidikan meningkat, program bantuan sosial diperluas, indikator partisipasi sekolah naik, namun di sela keberhasilan itu, tragedi seperti YBR tetap terjadi. Paradoks ini memaksa kita untuk bertanya bukan sekadar apakah kebijakan ada, tetapi apakah kebijakan benar-benar mendengar.

Dalam perspektif Critical Policy Studies, terutama sebagaimana diuraikan oleh Michael Howlett dan M. Ramesh dalam The Two Orders of Governance Failure (2014), kegagalan kebijakan tidak selalu terjadi karena kurangnya niat baik atau sumber daya.

Kegagalan sering muncul karena dua lapis persoalan, yakni kegagalan implementasi dan kegagalan desain. Kebijakan bisa terlihat rasional di atas kertas, tetapi gagal memahami realitas sosial yang kompleks dan berlapis di lapangan.

Kasus YBR menunjukkan kemungkinan adanya kedua jenis kegagalan tersebut. Program pendidikan gratis dan bantuan sosial mungkin tersedia secara formal, tetapi apakah mekanisme implementasinya mampu menjangkau individu yang berada di titik paling rentan?

Sistem birokrasi sering bekerja melalui kategori administratif (status penerima bantuan, data kependudukan, indikator ekonomi) sementara kerentanan manusia sering kali bersifat dinamis dan tidak mudah diklasifikasi. Anak seperti YBR mungkin berada dalam “area abu-abu”, tidak cukup terlihat sebagai krisis oleh sistem, tetapi cukup berat untuk dirasakan sebagai tekanan oleh individu.

Di sisi lain, kegagalan desain kebijakan muncul ketika asumsi dasar kebijakan tidak sesuai dengan realitas sosial. Banyak kebijakan pendidikan, misalnya, berangkat dari asumsi bahwa sekolah adalah ruang netral yang dapat diakses semua orang secara setara.

Namun dalam praktik, sekolah juga merupakan ruang sosial yang sarat norma dan simbol. Biaya kecil yang dianggap wajar oleh sistem dapat menjadi eksklusi bagi keluarga miskin. Ketika kebijakan tidak mempertimbangkan pengalaman sosial tersebut, ia berisiko memperkuat ketimpangan yang justru ingin dihapus.

Lebih jauh lagi, kebijakan sering gagal mendengar karena terlalu fokus pada indikator makro. Negara cenderung mengukur keberhasilan melalui angka agregat, semisal tingkat kelulusan, jumlah bantuan yang disalurkan, atau rasio partisipasi pendidikan. Namun tragedi seperti YBR terjadi pada level mikro, di ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari yang tidak selalu terjangkau oleh statistik nasional.

Kegagalan mendengar juga terkait dengan budaya birokrasi yang lebih responsif terhadap krisis yang viral daripada penderitaan yang jauh dari liputan media. Intervensi sosial sering datang setelah tragedi menjadi berita nasional, bukan ketika tanda-tanda awal muncul. Ini menciptakan pola reaktif, negara bergerak setelah “kehilangan” terjadi, bukan sebelum risiko menjadi fatal.

Di sinilah urgensi perubahan paradigma muncul. Kebijakan publik tidak cukup hanya menyediakan layanan; ia harus mampu membaca sinyal kerentanan secara dini. Sekolah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan komunitas lokal perlu diposisikan sebagai jaringan sensor sosial yang mampu mengidentifikasi tekanan yang tidak terlihat oleh sistem formal. Pendekatan ini menuntut perubahan dari logika administrasi menuju logika empati institusional, kemampuan sistem untuk memahami pengalaman manusia secara kontekstual.

Selain itu, desain kebijakan perlu lebih adaptif terhadap keragaman lokal. Indonesia bukan ruang sosial yang homogen; kebijakan yang berhasil di wilayah urban belum tentu efektif di daerah periferal seperti sebagian wilayah NTT. Tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal, kebijakan berisiko menjadi abstraksi yang jauh dari realitas.

Tragedi YBR memperlihatkan bahwa kebijakan yang gagal mendengar bukan hanya kegagalan teknis, tetapi kegagalan moral. Ia menunjukkan batas dari model governance yang terlalu mengandalkan prosedur administratif tanpa cukup ruang untuk refleksi sosial. Dalam situasi seperti ini, korban tidak selalu terlihat sebagai korban; mereka hanya tampak sebagai angka yang tidak memenuhi kategori tertentu.

Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan hanya bagaimana memperbaiki kebijakan, tetapi bagaimana membuat kebijakan mampu mendengar sebelum tragedi berbicara. Karena setiap kebijakan yang tidak mendengar adalah pintu yang terbuka terlalu lambat, dan setiap keterlambatan itu membawa risiko yang tidak selalu bisa diperbaiki.

Penulis adalah pengamat politik, Kebijakan Publik, dan direktur Profetik Institute

Comment